Körper im interaktiven elektronischen Raum: dialogische Informationsverarbeitung als reflexives und regulatives soziales System

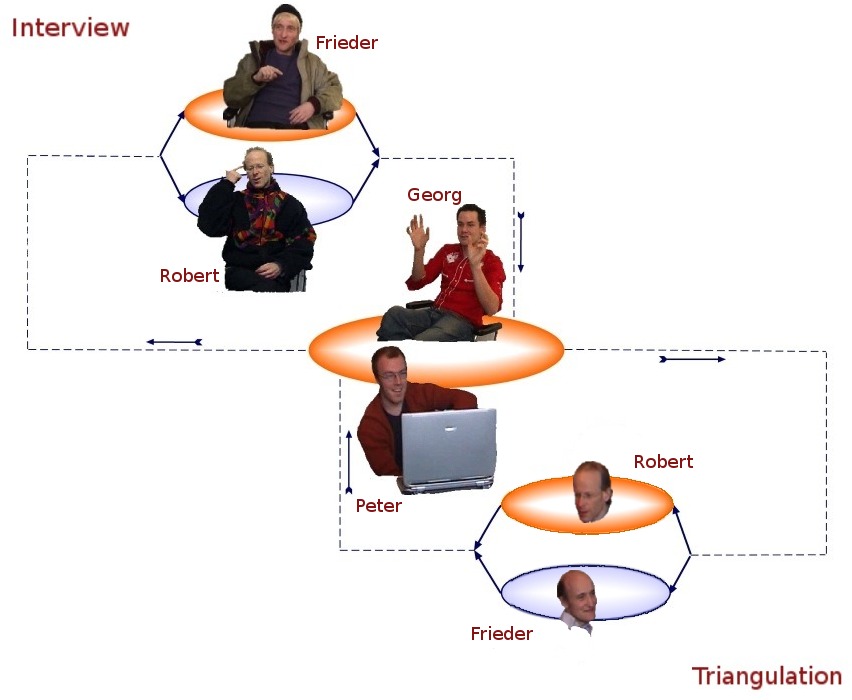

Interview und Triangulation

am Beispiel des "Renaissancemenschen"

Zur Illustration rückkgekoppelter und dynamisch-flexibler Informationsverarbeitung (vgl. unterliegendes kybernetisches Modell) im sozialen System sowie als ein besonders anschauliches Beispiel mythologischer Identitätsbildung wird in der oberen Hypergraphik das Phänomen des „Renaissancemenschen“ modelliert: In zahlreichen Selbst- und Fremdbeschreibungen der PraktikerInnen im interdisziplinären Arbeitsbereich (Tanz und Technologie) kann eine fortwährende Polarität zwischen dem Typus des „Körpermenschen“ und dem des „Technikmenschen“ nachgezeichnet werden. Bei dieser Identitätsbildung wird allen voran das Konzept des Biokörpers (als angeborene und als solche kommunikativ volltaugliche Physis) gegen das des Technokörpers ausgespielt, der entweder als virtueller (mental konstruierter, programmierter) oder tatsächlich (materiell, medizinisch bzw. sportlich) modifizierter Körper verstanden und erlebt wird. Diese diskursiv verfestigte und sowohl intra- als auch interpersonal ausgetragene Gegenläufigkeit scheint durch eine der zentralen Mythenbildungen des interdisziplinären Milieus balanciert zu werden: Der Renaissancemensch, der sowohl (Körper)Kunst als auch (Technik)Wissen, die körperbezogene ästhetische Potenz nicht minder als das technische Know-how in einer einzigen Person vereinigen kann, wirkt in vielen theoretischen Ansätzen sowie in den Zukunftsvisionen der PraktikerInnen virulent. Darin manifestiert sich ein weiterhin tragendes Bedürfnis nach Annäherung zwischen künstlerisch-ästhetischen und technisch-funktionalen Aspekten einer zukunftsträchtigen Medienkunst.

Im Rahmen des Dissertationsprojekts "Körper im interaktiven elektronischen Raum" wurden die eingehenden (überwiegend theoretisch informierten) Hypothesen im praktischen Kontext des interdisziplinären Workshops der Palindrome IMPG durch Interviews sowie teilnehmende Beobachtung erweitert und präzisiert. Die Ergebnisse wurden mit weiteren, stets aktualisierten Untersuchungen in der florierenden interdisziplinären Praxis des "Dance-Tech" sowie durch Selbstreflexion des Autors (theoretische und diskursive Reflexion, ästhetische und pädagogische Produktion; vgl. Lebenslauf von pETER Purg) vervollständigt. Anlässlich der Hypothesenüberprüfung bzw. Datenrückkopplung an das untersuchte System (Triangulation) fünfzehn Monaten nach den Interviews wurde das Thema des „Renaissancemenschen“ anhand von videodokumentierten affektivierten Aussagen Georg Hobmeiers eingeleitet. Diese fungierten als Belegung des Elements „Identitätskonzepte“ in der thesenhaften hypermedialen Modellierung, mit der Robert Wechsler und sein Partner Frieder Weiß konfrontiert wurden. Hobmeier beschrieb sich im Interview als „Renaissancemensch,“ worauf seine beiden Kollegen bzw. ehemalige Mitarbeiter (am Workshop „Tanz und Technologie“) mit einer spontanen Negation symptomatisch reagierten. Darauf folgte eine erneute (vgl. die eingehende hypermediale Modellierung der Interviews), diesmal rationalisierende Affirmierung des Konzepts und seine Reflexion. Ein positiver Qualitätssprung der kollektiven Informationsverarbeitung könnte in der Erweiterung des eingehend individualistisch konnotierten Konzepts des "Renaissancemenschen" zur Vision des "Renaissanceteams" angenommen werden.

Die Interviews mit Frieder Weiß, Robert Wechsler und Georg Hobmeier wurden anlässlich des Workshops „Tanz und Technologie“ in Nürnberg (Januar 2003) geführt und nach Prinzipien der kommunikativen Sozialforschung ausgewertet. Als die letzte Phase der zyklischen Hypothesenbildung wurde im März 2004 die Triangulationssitzung ausgeführt - und durch die obere Modellierung erneut hypermedial ausgewertet.

Zum Abspielen von Videodateien wird "RealOne Player" benutzt, den Sie hier kostenlos herunterladen können.

<< zurück zum Werdegang <<